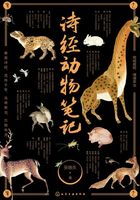

狼:“人烟”覆盖“狼烟”更彻底

“大灰狼,喘粗气。藏在树后找时机……”这是我五岁的晚上,与父亲共读一本小画册上的语句。一辈子忘不了。

但那时狼对我仅仅是个图画,与狗相似,比狗凶残。而且大凡凶残的敌人,一定是愚蠢的。这个小画册里的狼就是被小白兔、小鹿们给杀死的,手段是挖陷阱。

狼跋其胡,载疐其尾。

公孙硕肤,赤舄几几。

(《豳风·狼跋》)

《狼跋》没有骂狼,只是拿它来比喻周公的困难处境,所以是中性的。其实《诗经》那会儿,野外的狼、狐之类一定很多,对人的威胁不会小,而祖先关于狼的知识也是丰富的,但他们对狼没有太多恐惧和仇恨。

如今狼已经很弱势。灰狼在地球上不足一万只。中国过去除了海南、台湾,都有狼的生存;而今除了东北、新疆、内蒙古等少数省区的少数地方,也绝看不见狼。我小时候每次去合肥逍遥津动物园,一定要看看狼,只因为它在我幼小的心灵留下了阴影,那种感觉与成年后一度喜欢看恐怖片很相似。

事实上,狼在人类生活史上的总体危害性,比不上一次蝗灾。动物学家认为,狼除了极度饥饿,对人并无很强攻击性。但中外文艺作品中狼的形象负面居多。《聊斋志异》中有一篇狼诡计多端的故事,当然,那是隐喻人世险恶。欧洲童话中的狼,品格也是不行,比如《小红帽》,就与中国的狼外婆故事神似。

回头看《狼跋》,就有些亲切,因为它竟然与伟大的周公相联系。可见那时代,人们对狼还没有全面嫌恶,也许在我们祖先眼中,它们也是衣食供应者呢!

因为狼与狗是亲戚,所以我们可以用狗的智商推测狼,狼一定非常聪明。毕竟它们的野外生存环境,比村子里的狗要恶劣许多倍。去除那些可怕或可疑的说法,狼在动物中,是善于团结合作、富有耐力、做事执着的。狼群的内部结构,比一般人群和谐,也更有战斗力。当然咱也不能因此建议人去学习狼,但总得从中悟出点什么。特别是狼具有报答精神,不惜为恩主拼命。

狼的天性既合群也孤独。它们并不喜欢与人打交道,更愿意在远离人群而食物充足的地方自由生活。一个狼群的平均领地面积大约是30公里×40公里,随着人口增多,它们的生存环境越来越狭隘,未来灭绝的可能性很大。问题是,狼几乎无法被人驯服,也很难用人工饲养的方法来拯救其种群。

可以说,狼比狗更体现孤独和自尊,它们天生就是人类古代传说中的英雄形象,有大丈夫气概。所以,人既有怕狼的一面,也有崇拜狼的一面。人类学家和历史学家指出,“狼是突厥系民族和蒙古人的图腾,阿尔泰民族的另一支东胡也敬畏狼”。而古代突厥系民族高车传说,他们是一个美丽的匈奴公主和一匹狼的后代。

上世纪八十年代,台湾歌手齐秦有一支歌《北方的狼》,传遍整个中国。狼的意象逐渐脱离故事中的险恶,而走向某种人类渴望的境界。

当长城上冒起“狼烟”的时候,意味着剽悍的异族部队正挥刀进逼。那时的“狼”字蕴含重重危机。据说狼烟是用狼粪燃烧的。虽然人粪从不用于燃烧,但“人烟”对“狼烟”的覆盖,更可怕,更彻底。