第23章 红花椒

周明远把几个手下喊到他办公室,开了杨百川入社以来头一回全社大会。

他坐在办公桌背后,手里把玩一个笔帽,将厂长交代的事儿简单说了:“各位有啥子想法?”

杨百川扭头觑了眼两个老辈子。

牢蒋赶忙把脸别到一边,老臭像刚从瞌睡里惊醒似的,举起一只手:“我们就去采访孙德贵噻。”

周明远说:“说得太宽泛了。具体咋个采访,采访些啥子内容?”

老臭这下像哑炮一样不开腔了。

杨百川感觉有一束目光落到自己脸上,下意识搓了搓手。

他心里早有一堆想法,但不想在前辈面前出风头,没把话一股脑全倒出来:“可以围绕着那只‘派克’问问题,以小见大。从一个小物件扯到一场战役,再说到一个人的命运,最后讲到一个时代。”

老周还没来得及表态,老臭就夸张地咋呼起来:“不愧是才子!想得就是不一样。照这个路子做采访,有故事性,也能吸引读者。”

杨百川笑着望向他:“哎呀,啥子才不才的,我都是乱说的。”

老蒋脸上也浮现出一丝难得的笑容。

杨百川从裤兜里掏出一包红塔山,给几个老辈子散了一圈,又摸出火柴挨个点上。

看屋里气氛差不多了,他才说出那些蓄谋已久的念头:“各位,我有个不太成熟的主意。”

几个男人都不自觉往前倾了倾身子。

“贺厂长说事儿的时候,我就想到,今年正好是九一八事变五十周年。我们可以把关爱老兵专栏,升级成铭记国耻专号。”

周明远拍了一下掌:“这个好。”

杨百川扫了老臭和老蒋一眼。

老蒋还是那副无常鬼般的愁眉苦脸。老臭则抱着手臂沉思,烟带从指缝间袅袅而上。

杨百川晓得老臭在想什么,准是在骂他增加大家的工作量,赶紧解释:“大家的工作量不会变,头版还是老孙的采访。

只消加一个文艺板块,登些写战争和军人的小说、诗歌、散文。我们可以发个征稿启事,面向全厂乃至全县。稿子我一个人看就行。”

老臭脸色顿时舒展开:“也要得,这样内容更丰富些。”

周明远不放心:“你一个人咋个看得过来,万一稿子多了咋个办……?”

还没等老周发号施令,杨百川连忙接住话茬:“看得过来,我看东西的速度快。”

他怕老周把老臭也拉进来干活儿,到时候老臭不好拒绝,心里还不得把他的背给骂肿,真干起活估计也磨洋工。

蒋解放突然有气无力地冒了句:“我可以帮小杨同志。”

周明远说:“那太好了!老蒋,你就和小杨全面负责征稿的事,时间紧任务重,辛苦你们了。”又扭头瞪了眼闻天常:“老臭,采访老孙的事归你了。”

老臭无精打采地应了一声。

眼下已是九月五号,离专号发行只剩十三天。

杨百川自己设计了征稿海报,请人照着另画了几张,贴在厂里人流比较多的拐角和公告栏上。

在厂报社干了几天,他对职工们的文学水准已经有了一定的认知,没指望能从投稿里发现什么亮眼的东西。

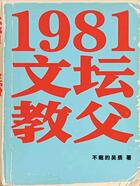

其实,杨百川提议开文艺板块,主要还是因为他自己想写。

那天贺萍提这事儿的时候,他就萌发了一个念头,该以老孙为主人公再写一部小说。

与先前的《一个人的中国》不同,这回他打算写写老孙年轻时候的事迹,搞一部讲抗战的小说。

下班回家的路上,天边泛滥起火烧云。

夕阳把厂房的屋顶烧成烙铁,烟囱在赤红天幕上拉出焦黑的剪影,像用火钳戳出的窟窿。

他的脑海里倏然闪过一部同样渗着血色的作品,莫言的《红高粱》。

《红高粱》不就是写战争的嘛!

事实上,过去三十年间,文学界一直很提倡战争主题。

一方面,这是官方对文学的要求。通过文学讲gm、讲战争,巩固红色记忆,引导大家积极向上。

另一方面,那时候好多作家都亲身经历过战争,像杜鹏程、曲波等,一手素材多。

但过去那些战争小说,都像是同一个模子刻出来的。

作家们就往战争小说里加些传奇、侦察、谍战的情节,作为平替。《林海雪原》里的“智取威虎山”就是典型例子。

80年代初,文学刚从前十年的样板戏脱离出来,审美又回到五六十年代的样。

按杨百川的追求,他当然不可能走老路。先前一直苦于找不到合适的写法,《红高粱》冷不丁在他脑壳里冒出来,算是指明了方向。

《红高粱》没再按老路子讲gm战争故事,而是写人身上的野性和心里的欲望(比如写余占鳌和奶奶在高粱地里实现生命的大和谐)。

另一方面,《红高粱》还用了一种独特的写作角度,也就是从“我爷爷”、“我奶奶”的视角来讲故事,通过老百姓的眼睛重新看待那段战争岁月。这跟《活着》有点像,都是用普通人的记忆去“还原”历史。(是否真正还原就不可知了。)

文学评论家把这种写法称为1.5人称,也就是第三人称的一半,兼具第一人称“我”的亲历感和第三人称“爷爷奶奶”的距离感,让人读着既觉得真实,又有想象的空间。

尽管在文学史教材里,《红高粱》没被纳入先锋文学的范畴,但这些特征已经足够先锋了。

从美学角度看,《红高粱》也是那个年代的先锋。

早年的余华也爱写暴力,但他的暴力有点像阴暗b,是阴鸷帝王那种。他的作品仿佛始终笼罩在一种压抑的暗色里。

《现实一种》那些复仇的情节,也没有酣畅淋漓之感,而是像钝刀子割肉——弟弟把哥哥绑在树上,让狗舔其脚心,活活笑死。

而莫言则不同,他笔下的暴力都是血淋淋的。

比如《红高粱》写罗汉大爷被鬼子剥皮:“父亲想着的罗汉大爷去年就死了,死在胶平公路上。”

回到家,杨百川将自己关进房间,放空心里的所有念头,坐在桌前。

盯着稿纸上的标题《红花椒》,他的脑海里渐渐生长出一棵绿油油的花椒树,立在霏霏细雨里,那种墨绿的颜色将要与晦暗的天空融在一起。

那棵树又逐渐蔓延成一片矮笃笃的林地,一片瘟疫似的花椒林。

枝杈间镶嵌着一团团大红袍花椒,远看如一片血雾,凑近细看,又像一万只流血的眼睛……

有人从树下穿过。

窸窸窣窣的脚步声隐在雨里,他们涂满稀泥的光滑的脊背,却在细雨冲刷的黑暗里慢慢显形。

那支以罗涛为首的游击队在林子里穿梭了八年,每个人的身体都布满花椒刺的划痕,每个人的背上都长着茧子。

(ps:罗涛是杨百川以老孙为原型,虚构的又一个人物。)

“一九三九年老历八月初九,我老汉儿(父亲)这个土匪种十四岁多一点。

他跟着后来名满天下的传奇英雄罗涛司令的队伍,去临江境内的三公里伏击日本人的汽车队。婆婆(奶奶)披着夹袄,送他们到塘河镇外的青石板路口。

罗司令说:‘站到起嘛!’婆婆就当真站到不动了。

婆婆对我老汉儿说:‘豆官,听你干爹的话。’

老汉儿闷着不开腔,他望着婆婆高大的身躯,嗅着婆婆夹袄里散出的热烘烘的柴火味——那是昨夜烤红苕留下的气息。

突然感到山风裹着雾气袭来,冷沁沁的,他打了个抖颤,肚皮咕噜噜叫唤一阵。罗司令拍了一下老汉儿的头,说:‘走,干儿。’……”

故事就这样开始了。