寻路西南:多元文化接触带

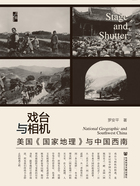

本书原计划研究美国《国家地理》里的“中国”,但笔者在地理空间与时代大幕中游历一番后,发现一本书不可能容纳中国题材的博大与丰富,于是将舞台的聚光灯,偏向了西南一隅。需要说明的是,中国西南是一个可置换的符号,它可以与任何其他区域研究一道,内外呼应、互为补充,共同绘制一幅全球图景。

司马迁《史记》中首次出现了“西南夷”一词。[14]“西南”可以作为一个实体的地理区域,也可以作为一个历史文化的概念体,其流动性与伸缩性皆极大,对此,已有众多著作详加勘定。[15]本书采用徐新建《西南研究论》中的界定:从今天的眼光看,仅就地域而言,西南可大致分为狭义和广义两种。狭义的西南相当于如今的川、滇、黔三省,广义的西南则还包括藏、桂两地甚至湘、鄂西的一些地区。[16]本书的具体论述范围仅指狭义的西南,再加上1939~1955年的西康省(包含今西藏东部部分藏文化区)以及重庆(1997年成为中央直辖市)。

在对《国家地理》杂志的中国报道进行梳理统计时,笔者发现自1888年创刊至今130余年间,该杂志300余篇有关中国的文章里,直接书写西南的有40多篇,居各区域之首。美国《国家地理》为何如此“青睐”中国西南?从西南一隅能映照出一个怎样的中国镜像?从《国家地理》的视角,可看出中国西南的几大特质。

首先,中国西南是一个东西方文明相遇与交汇的重要场域。西南在不同时期因各种原因成为东西方文明的“接触带”。第一阶段为19世纪末至20世纪初,其时缅甸、老挝、越南等相继沦为英法殖民地,殖民国家进入东南亚后,便直接接触到中国的西南边疆——云南,它们以云南为通道,希冀从云南进入中国内陆广阔市场,将西南乃至中国纳入东方殖民市场体系。彼时进入西南的,有相当多的博物学家、探险家和传教士,因此《国家地理》此一时期便以植物学家的书写为主。第二阶段是二战时期,滇缅公路的修建引起了《国家地理》对中国西南的全方位关注。第三阶段从20世纪80年代至今,美国动物学家到四川卧龙与中国大熊猫保护专家合作,研究大熊猫保护机制,为《国家地理》带去大熊猫及中国生态报道,引发新时期西方的大熊猫热与生态关注。因此,可以说,西南一隅,是理解东西方文明相遇的极佳场所。

其次,中国西南本身是一个多元文化碰撞地。中国西南地区民族构成多样,地理环境复杂。就族群多样性而言,在中华人民共和国确认的55个少数民族中,西南(川、滇、黔)便有25个。族群多样性必然带来语言、宗教、习俗与建筑等的多样性。源于印度次大陆的佛教,途经该地区的伊斯兰教,中原儒家文化、道家学说,以及各族群自身原有的自然宗教,再加上传播于西南深处的基督教,在这一区域混杂相生,共同形塑着西南的气质与特性。此外,就地理特征而言,中国西南地貌丰富,既有高山、草地,也有深谷、大河。在《国家地理》杂志的编辑眼中,在20世纪前30年,虽然探险家们已踏遍全球,但“中国的神秘性与难行度,也许只有月球能与之相比”。[17]与中原及沿海地区相比,西南理所当然代表了“神秘与难行”的中国,反映了一个“真正的中国”。[18]

最后,中国西南是一个典型的生态热点地区。中国西南之所以吸引20世纪早期的西方博物学家,首先是因为其丰富的生态资源。无论中国西南是被称为“花卉王国”还是“野性西部”,来自中国西南的植物不可否认地装点了西方的土地。[19]在一个多世纪里,茶马古道、九寨沟、横断走廊、大熊猫栖息地、怒江大峡谷以及香格里拉等,成为《国家地理》不断的追寻。而这一特定的宝贵生态区,在一百多年里经历的环境变化与生态问题,成为地球自然演化历史的见证与独特样本,留给人类无尽遐思。

这样一个异质多元的地方,自然成为中外民族学家、人类学家趋之若鹜的宝地,也是追求异质性文化的《国家地理》的首选之地。对于《国家地理》而言,中国西南是一块神秘、野蛮、落后的异域之地,也是一处美丽、神奇、野性的地球宝库。《国家地理》对中国西南的书写,与对非洲、澳洲或者菲律宾、阿拉伯等非西方世界的书写一样,充满猎奇与想象,渗透着东方主义与帝国主义意识形态;与此同时,中国西南在百年历史中的生态变迁与文化续裂,客观上再现了人类文明走过的一段曲折路程,映照出一幅关于人与自然互为依存的双面镜像。

如上所述,西南自有西南的特质,但西南更是中国的西南,西南的特质包含于多元一体的中国之内。因此,本书也意在以西南为一个侧面,反观西方“中国观”的演变。实际上,西方的“中国观”,亦经历着不同的话语模式与认知线路。大体来说,最为常见的中国形象,基本上是将中国视为以中原、儒家文化为代表的具有同一性的文明与历史单位,如雷蒙·道森[20]、哈罗德·伊罗生[21]等的传统中国研究;与之相对的模式,则是从“民族-国家”视角出发,侧重中国的异质性,强调复线历史、地区差异与族群多样,如杜赞奇[22]、路易莎[23]等。本书以中国西南为一个空间落脚点,希望通过相关论说中呈现的诸多议题,如同质与异质、传统与现代、中心与边缘等,更完整而丰富地理解中国的历史地理和文化。